※当記事は、あくまで管理人の妄想に過ぎませんので悪しからず

キリスト教では、本日は、復活祭(イースター)です。

と言う事で、本日は、キリスト教のイースターについての小話をしていきたいと思います^^;

さて、このイースターは、十字架にかけられて死んだイエス・キリストが、

三日目に復活したことを記念・記憶する、キリスト教において最も重要な祭です。

▼復活したイエス・キリストが弟子達に現れている場面

このイースターは、春分の日の後の、最初の満月から数えて"最初の日曜日"とされます。

したがって、毎年イースターの日にちは変わっています。

2015年は、下記の通り、4/5がイースターでした。

※カトリック・プロテスタントは西方教会で、ギリシャ正教は東方教会です

それで、現在は、キリスト教の洗礼は一年中いつでも出来るのが普通ですが、、、

昔は、一年に一回、イースターの時しか受洗が出来ませんでした。

洗礼とは、基本的に、これまでの自分が一度死んで生まれ変わる事です。

したがって、復活祭(イースター)での受洗(※洗礼を受けること)は、

復活と生まれ変わりを意識しての結び付けられている訳ですね^^

そして、キリスト教で、この日に食べられる定番のものが、イースター・エッグです。

▼イースター・エッグ

まぁ、見ての通り、鶏の卵をゆで卵にしたもので、外側がかなりカラフルに彩られてます。

キリスト教でのイースター・エッグは、キリストの復活の場面と非常に相関性が深く、

卵が象徴するものは墓、そして、殻を抜け出すことによって復活する命が象徴されています。

イースター(Easter)はなぜ、east(東)が入っているのか?

ところで、ちょっと興味深いのは、

なぜ、このキリストの復活際をイースター(Easter)と呼ぶのか?と言う事です。

単純に考えて、その語句の中に、

East(東)が入っているので、、、何か、東と関連するのだろうか?

・・・などと考えてしまいますよね^^;

実際その辺を、少し探ってみると・・・

まず、復活祭を、イースター(Easter)と呼ぶのは英語圏とドイツ語・ポーランド語圏のみです。

それ以外の欧州諸国は、イースターとは呼ばずに、パスハ・パスカなどと呼びます。

ですので、復活祭の呼び名も、2系統存在します。

パスハ・パスカの由来については、アラム語(アッシリア語)の「パスハ(pascha)」で、

これはユダヤ教の「過越祭」を表す「ペサハ(Pesach)」というヘブライ語から来ているようです。

一方、イースター(Easter)の由来については、一般的には、、、

ゲルマン神話の春の女神「エオストレ(Eostre)」の名前に由来するといわれています。

ただ、これも確定的な事実ではなく、確定的な事は言えないようです。

ですが、イースターの語源が、「春の到来」と深く関わっている事は間違いないようです。

日本で春の到来をもたらすのは、佐保姫(さほひめ)

一方、今度は、東洋的な視点でも見てみましょうか^^

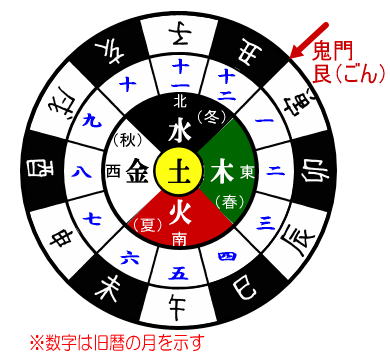

日本の場合は、春の到来は、五行とも結び付けられておりまして、、、

春の女神としては、奈良に『佐保姫(さほひめ)』が祀られています。

※記紀の狭穂姫(沙本毘売)とは別人なのでご注意を

そして、、、この佐保姫(さほひめ)が祀られているのは、実は、下記の場所なんです。

分かりますかね?管理人の言いたい事が・・・。

▼手向山八幡宮 住吉社境内天棚機姫神(佐保姫神社) 奈良市西包永町

そう。。。

少し前まで、管理人は「福井県小浜市の『お水送り』」を解説していましたが、、、

この『お水送り』に引き続いて行われる、東大寺のる二月堂の『お水取り』の場所のすぐ近くで、

この春の女神である佐保姫が祀られているのです。

念のため、言っておくと、手向山八幡宮に佐保姫が祀られたのは明治二十八年からで、 それまでは、東大寺の北500m辺りの川上字八反田と言う場所に、元佐保姫神社があったようです。

だから、広く捉えれば、お水取りのある東大寺の近隣に、春の女神が祀られていた!

・・・という事は間違いありません。

ところで、なぜ、春の女神が佐保姫なのか?と言うと、、、

これは、平城京の位置と大きく関係します。

実は、平城京の東方向に、ちょうど佐保山(現在の奈良県法華寺町法華町)があり、

そこに宿る神霊を佐保姫と称し、祀られたのが発端のようです。

要するに、平城京から見て、たまたま東にあったのが佐保山だったから佐保姫なのです。

そして、この「東」が重要で、、、

五行説で春は東の方角に該当するので、平城京の東にある佐保山の神霊の佐保姫が祀られたのでしょう。

▼春の方位は東

このように、五行で考えると、春は東です。

一方、イースター(Easter)はその語句の中に、East(東)が含まれ、

その由来は、春の女神、春の到来と深く関わっていて、日本の祭祀と非常に似ています。。。

このように、日本と欧州(ドイツ)の春の到来を比較して見ると、、

、

復活祭(イースター)には、何かしら、陰陽五行の要素も考慮されているのではないか?

・・・と、管理人は感じざるを得ないのです。

だから、復活祭(イースター)は、

何かしら「東」を意識したもの、、、である可能性が高いようにも思います。

▼世界の極東にある、、、日本

「東」に含まれている復活の思想

ところで、先ほどの、ご紹介した春の女神の『佐保姫』ですが・・・

現在、手向山八幡宮では、天棚機姫神(あめのたなばたひめのかみ)として祀られています。

したがって、『佐保姫』は、棚機=七夕とも絡んでいるみたいです。

それで、この天棚機姫神(あめのたなばたひめのかみ)ですが、、、

興味深い事に、記紀には一切出て来ない神様です。

この神様が出てくるのは、斎部広成が書いた『古語拾遺

そして、この天棚機姫神が出てくる場面は、天照大御神が岩戸隠れの場面のみで、、、

天照大神に献上する神衣(かむみそ)の和衣(にきたえ=絹布か?)を織った神として出て来ます。

天照大御神が岩戸隠れも、言ってみれば、死からの復活です。

▼岩の中の暗闇から出てきた太陽神・天照大神

▼岩の墓の中の暗闇から出てきたイエス・キリスト

こういう死からの復活という点においても、

イースターの「キリストの死からの復活」と「天照大御神の岩戸隠れ」は似ていますね。

先ほど言ったように、復活祭(イースター)には、「東」が考慮されているように見えますが、

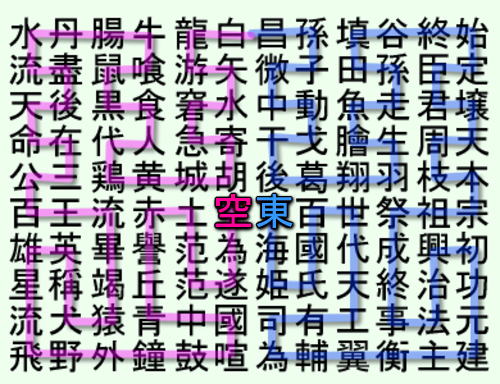

野馬台詩の場合はどうでしょうか?

▼野馬台詩の読み方(東がスタート地点です)

『古語拾遺

<『古語拾遺

』日神の石窟幽居より>

時に、天照大神、赫怒(いか)りまして、天石窟に入りまし、

磐戸を閉して幽居(こも)りましき。爾(しか)して乃ち、六合常闇(くにのうちとこやみ)にして、

昼夜不分(ひるよるわきためな)し。群神(かみがみ)愁へ迷ひて、手足罔措(おきどころな)し。

凡て厥(そ) の庶(もろもろ)の事、燭を燎(とも)して弁( わきま) ふ。高皇産霊神、八十万の神を天八湍河原(あめのやすのかはら)に会(つど) へ、

謝( の)み奉らむ方(さま)を議(はか)らふ。

野馬台詩の謎解きについても、

管理人以外で、こういう解き方をしている人には出会った事はないのですが・・・

こうすると、、、何か見えてくるかもしれませんよ?

墓の中は空っぽ。

復活はイースター(Easter=東)・・・なんてね^^;

PS.野馬台詩の謎解きについては、また改めてやります^^;