※事前に言っておくと、この記事はかなり長いです。

管理人の妄想もありますが、それなりの示唆もあるので、最後まで読んでみて下さい^^

本日2/11は建国記念日です。

この2月11日は何処から来ているかと言うと・・・日本書紀の下記の記述に基づきます。

『日本書紀』卷第三、神武紀

辛酉年春正月 庚辰朔 天皇即帝位於橿原宮

![]()

辛酉(かのととり)の年、春正月の庚辰(かのえたつ)の朔(ついたち)に、

天皇、橿原の宮にあまつひつぎしろしめす。

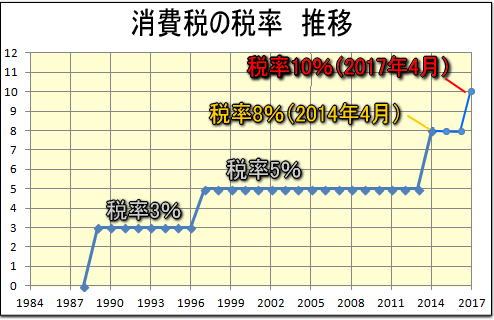

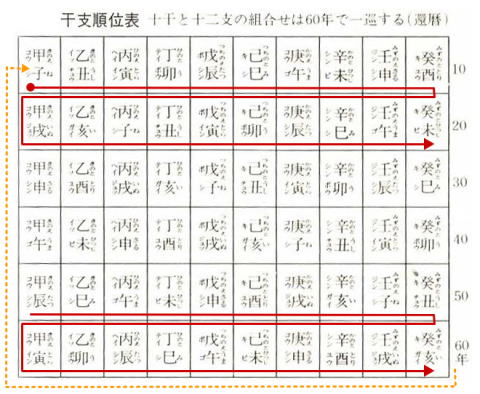

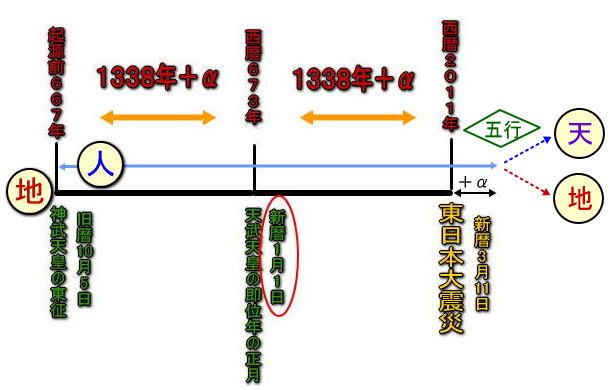

この年代と日付を、実際にエクセルで計算してみると、、、下記のようになります。

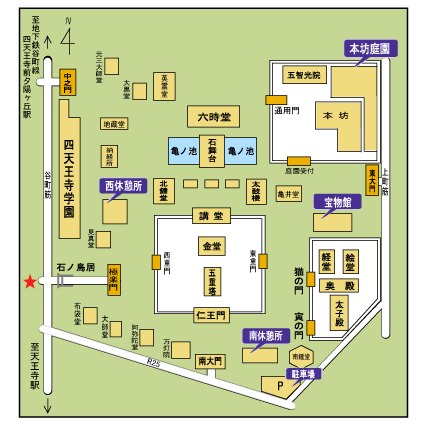

▼神武天皇即位年月日(旧暦)と新暦との関係(※クリックで拡大します)

![]()

驚く事に(?)、ピッタリ神武即位日の正月は、、、

新暦で換算すると、起源前660年2月11日の建国記念日を示すことが分かります。

そう、、、これが、建国記念日の元になっている訳ですね^^

しかし、なぜ、この年が神武天皇と即位日とされたのでしょうか?

他の日付ではダメだったのでしょうか?

実は、その辺りの疑問は、、、

全て、日本書紀の干支や名前を考慮すれば解けるのです。

辛酉の日柄と冷めた人心

まず、神武天皇の即位の日付は、これは五行説が凄く密接に絡んでいます。

それを読み説くためには、、、

神武東征の始まった日柄から遡って見ていく必要があります。

<『日本書紀![]() 』 巻第三 神武天皇 神日本磐余彦天皇>

』 巻第三 神武天皇 神日本磐余彦天皇>

神日本磐余彦天皇(かむやまといわれびこのすめらみこと)の

諱(※実名)は、彦火火出見(ひこほほでみ)という。

彦波瀲武盧鳥茲鳥草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあへずのみこと)の第四子。

母は玉依姫(たまよりひめ)といい、海神豊玉彦の娘である。

(中略)

さてさて、塩土老翁(しおつちのおじ)に聞くと、『東の方に良い国が有る。

青山が四方にめぐり、その中に天磐船に乗りて飛び降りてきたものがいる』と。

余(わたし)が思うに、その地は必ず大業をひろめ天下を治めるに良い土地である。

思うに、六合(くに)の中心であろう。

その飛び下ったものは饒速日(にぎはやひ)という者だろう。

そこに行って都を作るにかぎる。」と

もろもろの皇子は応えて言った。「その通りです。我らもそう思います。

速やかに実行しましょう」と言った。この年、太歳甲寅。

その年の冬、十月の丁巳(ひのとみ)の朔 辛酉(かのととりの日=5日)に、

天皇は自らもろもろの皇子や舟軍を率いて、東征を開始した。

上記の通り、神武東征は、甲寅の十月の丁巳(ひのとみ)の朔 辛酉に始まります。

(これは、起源前667年旧暦10月5日(新暦10/27日)のことです)

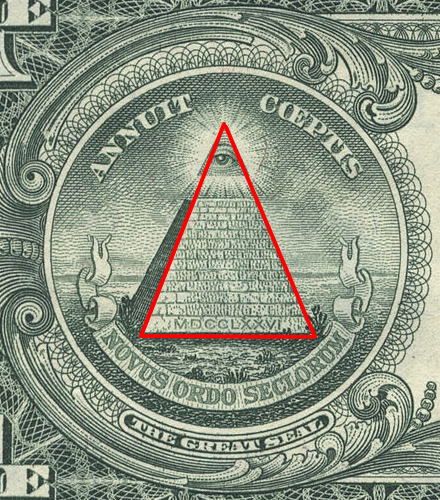

実は、この「神武東征の日」と「神武測位の年」に共通して出てくる「辛酉」が重要です。

そして、この「辛酉」の性格を五行説で解けば、その意味が良く分かります。

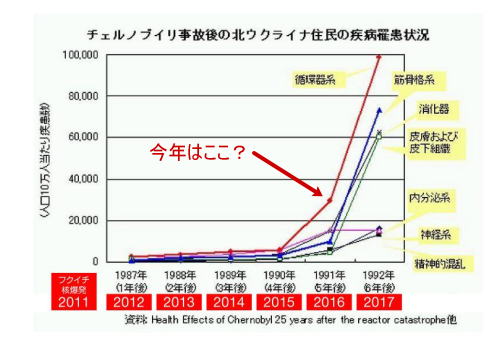

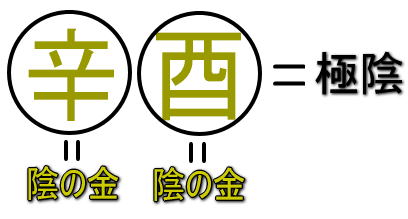

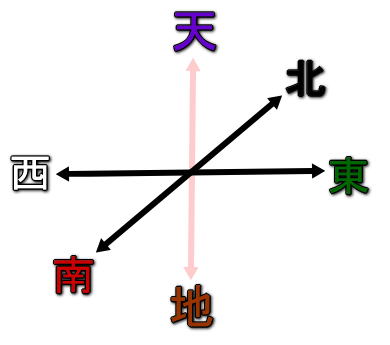

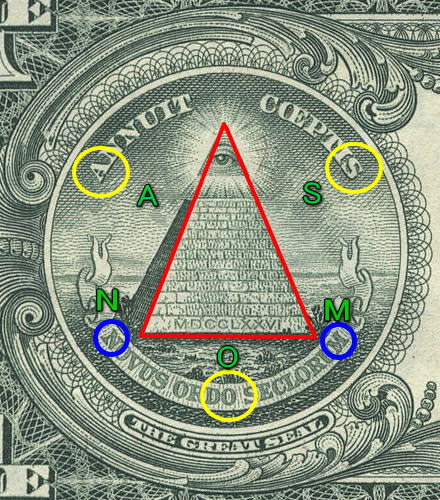

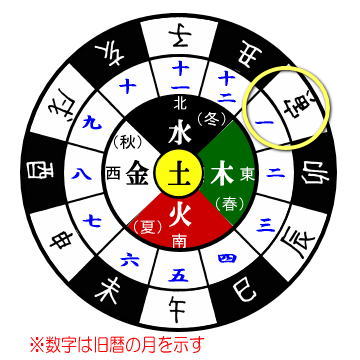

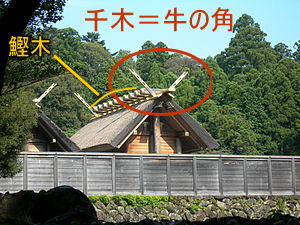

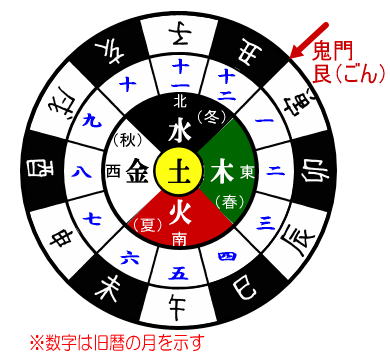

![]()

つまり、陰陽五行では、十干の辛は陰の金、十二支の酉も陰の金です。

金属性でも、特に「陰」を示し、さらにそれが二つ重なっていますので、

これは陰の極み、、、重陰(極陰)と言えます。

したがって、「神武東征スタート時」と「神武測位年」は、

ともに、極陰が意識されている事に注意しなければなりません。

それで、なぜ、極陰の日付・年にが意識されたかと言うと、、、

以前に当サイトで述べた通り、辛酉革命の概念があるからです。

<辛酉革命(しんゆうかくめい)とは?>

辛酉(かのととり)の年には社会的変革が起こるとする讖緯(しんい)説の一つ。

7世紀初頭,三革説(甲子革令,戊辰革運,辛酉革命)として日本に伝えられ,

聖徳太子の十七条憲法の発布が甲子(きのえね)の年,

《日本書紀》の紀年を定めるに当たって

神武紀元を辛酉の年にするなどの影響があった。

まぁ、簡単に説明すると、、、

辛酉の日柄では、極陰となり、それだけ人心が冷えきってしまっており、

それを改めるために革命が起こり易い・・・というのが、辛酉革命の由来です。

だから、神武天皇の東征開始や即位年に、「辛酉」という日柄が入っているのは、

辛酉革命が意識されているからに他なりません。

神武天皇の名前に隠された「辛酉革命」の正統性

ところで、その一方で、殆どの人が気づいていないでしょうが・・・

神武天皇の名前にも、この「辛酉革命」の正統性を裏付ける論拠があります。

神武天皇には、色々な異称(別名)がありますが、、、ざっとあげると、、、

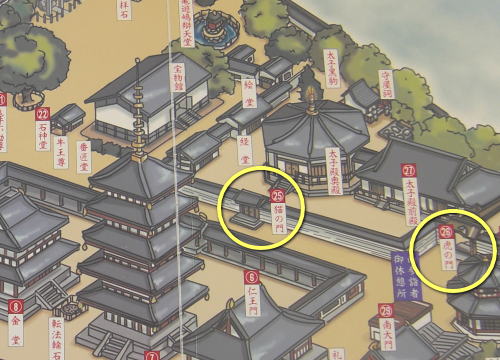

▼八咫烏に導かれる神武天皇

![]()

神倭伊波礼琵古命(かむやまといわれひこのみこと)

神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)

始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)

若御毛沼命(わかみけぬのみこと)

狹野尊(さののみこと)

彦火火出見(ひこほほでみ)

などなど、色々あります。

しかしながら、陰陽五行で考えて、特に問題になってくるのは、最後の異称です。

つまり、、、日本書紀の神武東征のシーンでも最初に出てくる、下記の名前です。

<『日本書紀![]() 』 巻第三 神武天皇 神日本磐余彦天皇>

』 巻第三 神武天皇 神日本磐余彦天皇>

神日本磐余彦天皇(かむやまといわれびこのすめらみこと)の

諱(※実名)は、彦火々出見(ひこほほでみ)という。

彦波瀲武盧鳥茲鳥草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあへずのみこと)の第四子。

母は玉依姫(たまよりひめ)といい、海神豊玉彦の娘である。

わかりますか?

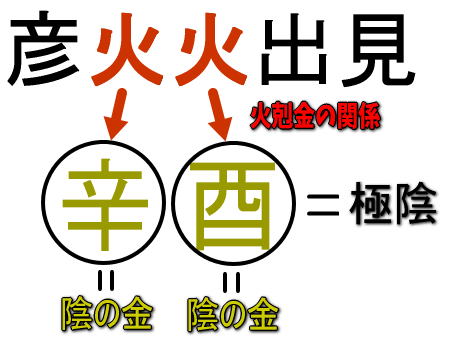

ここに、なぜ、この場面で彦火火出見(ひこほほでみ)という名前が出てきているのか?

それは、先の辛酉革命とともに、語られるべき性質のものだからです。

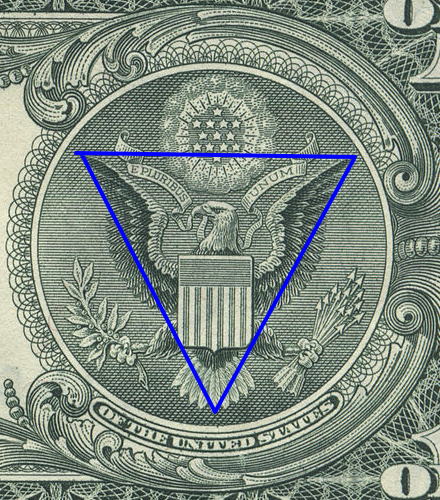

五行で解けば、彦火火出見の名前には、「火」という陽火が二つ入っています。

火が二つあるのがミソで、、、この神武の名前は、辛酉の二つの陰を打ち砕いている訳です。

![]()

このように、神武天皇の名前でもって、辛酉革命を正統化させているのですね。

ですが、、、

実はここには、さらなる謎が隠されています。

それは何かと言うと、神武天皇東征の日付や即位年は、

後代の暦法によって記述されているという厳然とした事実です。

日本書紀を成立させ、神武即位年を決めた日本のフィクサーとは?

実際、神武天皇が生きてた頃から、その暦法があったわけではありません。

(日本書紀に記述された暦法は、飛鳥時代の元嘉暦や儀鳳暦が使われています)

つまり、、、日本書紀の「神武東征の日付」や「神武測位の年」などを含め、

奈良時代の誰かが、日本の正統性を持たせるため、神武天皇の日付を意図的に設定した!

・・・と考えられることです。

では、一体誰が神武の東征や即位日を、設定したのでしょうか?

これを解くのは、非常に難題のように思えますが・・・

これについては、実は、既に「辛酉革命」の項で、それが伺えるのです。。。

もう一度よーく見て下さい。

<辛酉革命(しんゆうかくめい)とは?>

辛酉(かのととり)の年には社会的変革が起こるとする讖緯(しんい)説の一つ。

7世紀初頭,三革説(甲子革令,戊辰革運,辛酉革命)として日本に伝えられ,

聖徳太子の十七条憲法の発布が甲子(きのえね)の年,

《日本書紀》の紀年を定めるに当たって

神武紀元を辛酉の年にするなどの影響があった。

「あっ!」と思われた方も居るかもしれませんね^^;

そうなんです。。。

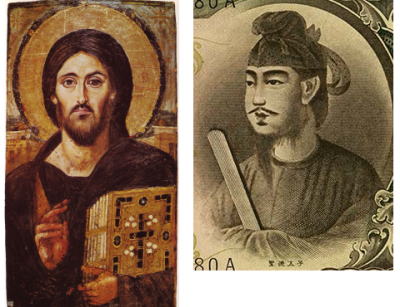

実は、神武紀元を辛酉の年にすると決めたのは、聖徳太子、その人なのです。

![]()

さーて、、、ここからが、本題ですよ。。。

今までのお話は、まだ、序の口なのです。。。

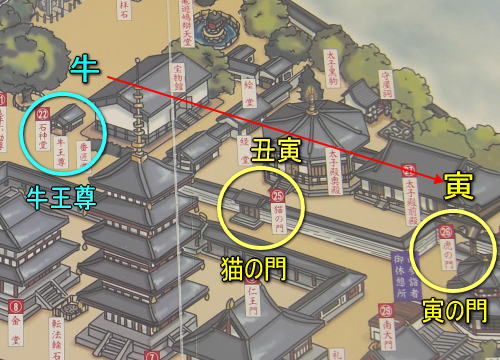

聖徳太子による六合(くに)の呪術

管理人は、以前、こちらの記事で指摘したように、、、

神武東征開始日の「甲寅の十月の丁巳(ひのとみ)の朔 辛酉」は、

起源前667年旧暦10月5日(新暦10/27日)なのですが、、、

これを言い換えると、、、起源前666年と66日前であると述べました。

さらに言えば、神武測位年も、起源前660年元旦からスタートしています。

この日本書紀に書かれた、二つの日柄には、

西暦で換算して、いずれも「6」という数字しか出てきません。

なぜ、これほどまでに、6ばかりなのでしょうか?

そして、西暦で換算しないと出てこないはずの「6」ばかりの日柄を、

なぜ、聖徳太子は意図的に設定できたのでしょうか?

一応、念のために申しますが・・・

西暦の概念は、キリストの生誕を基準としています。

![]()

キリストの生誕以前を、起源前「BC」(Before Christの略)とし、

キリストの生誕以後を、紀元後「AD」(Anno Dominiアンノドミニの略 )としています。

※アンノドミニは、「主(イエス・キリスト)の年に」と言う意味

世間一般の教科書では、日本に西暦が入ってきたのはキリスト教伝来と同時で、

実際に西暦が導入されたのは明治時代とされています。

しかしながら、、、

日本書紀に隠された、この6の連なりは、西暦で考えないと、説明が付かないものです。

まぁ、「これは単なる偶然だ!」と斬り捨てることは容易いです。

しかしながら、、、明確に、聖徳太子が、6の連なりを意識していたとしたら・・・?

実は、実際に聖徳太子は、この6の連なりを重視していた証拠があります。

その証拠は何処にあるかと言うと、、、

能の始祖である世阿弥の著書、『風姿花伝![]() 』の中にあります。。。

』の中にあります。。。

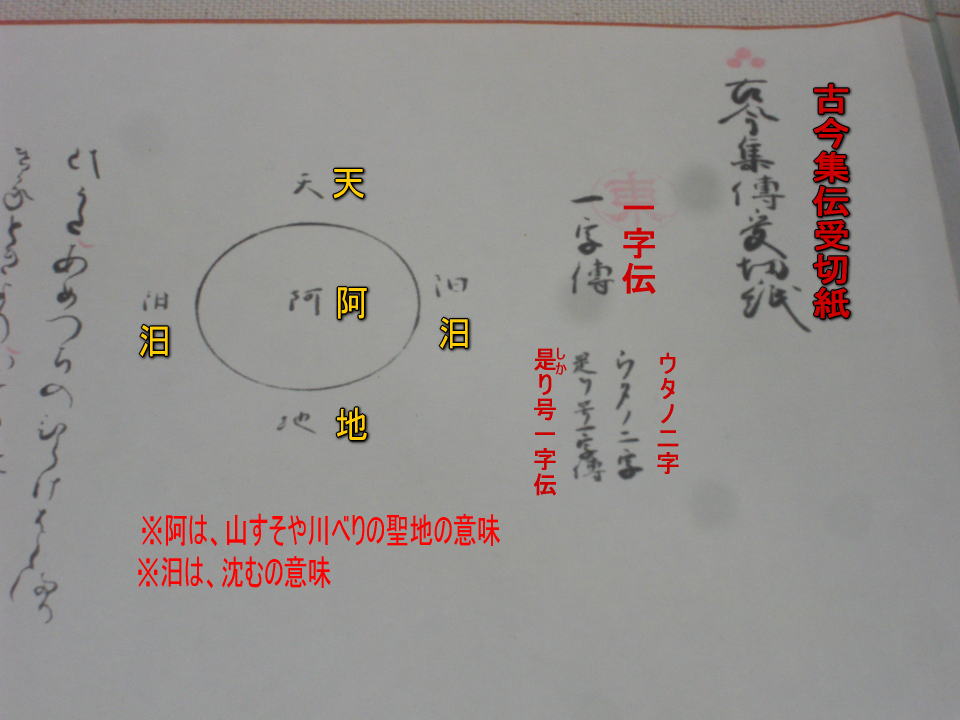

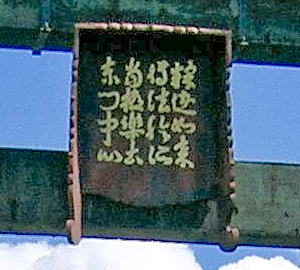

<風姿花伝 第四 神祇云(じんぎいわく)>

上宮太子(聖徳太子)が、天下にすこし乱れがみられた時、神代の時代の

佛在所の吉例に習い、六十六番の物まねを奉納することを考えられた。

それを秦河勝に命令し、さらに六十六のお面をお作りになり、河勝に与えられた。

![]()

橘の内裏、紫宸殿で、この物まねが奉納された。

それによって天下は治まり、国も平穏になった。

上宮太子(聖徳太子)は、これを末代のために、

もともとは神楽と呼ばれていた「神」の字の偏を除けて旁(つくり)だけを残された。

これは、日読みの「申」であるため、申楽と名付けられた。

これはまた、楽しみを申すという意味でもあり、

神楽を分けるためにそうされたともいわれている。

上記のように、聖徳太子は、非常に六十六(6の連なり)を重視していのです。

では、なぜ、聖徳太子は、ことさら、この6の連なりを重視したのでしょうか?

(いったい、6の連なりに、どんな意味が込められていたのでしょうか?)

それは、、、

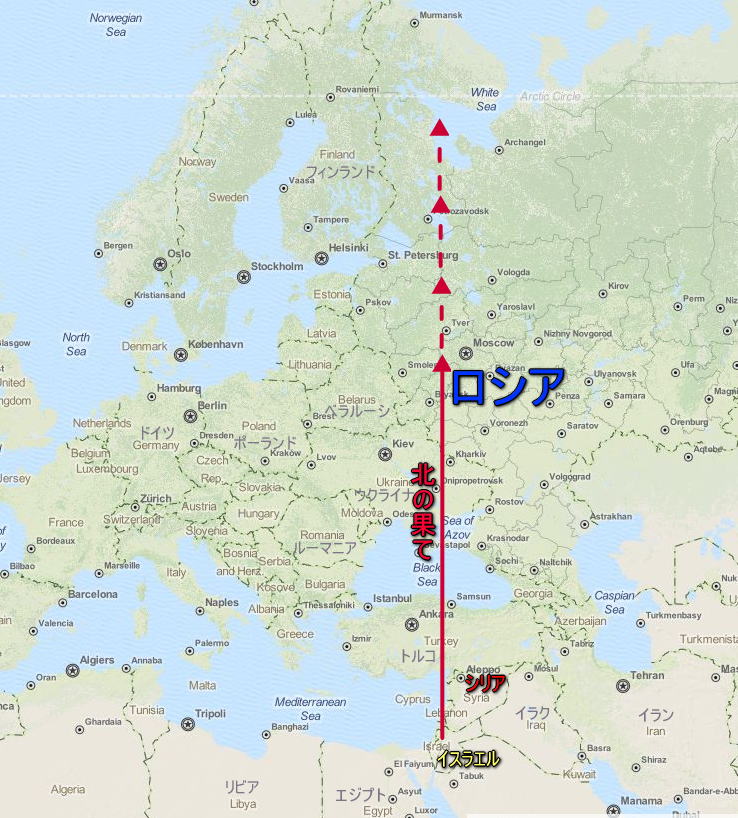

日本書紀神武東征中の塩土翁の言葉記述中にも出てきているように、、、

余(わたし)が思うに、その地は必ず大業をひろめ天下を治めるに良い土地である。

思うに、六合(くに)の中心であろう。

わざわざ、日本書紀の神武東征の同一箇所で、

「国」の事を「六合(くに)」と書いたことから伺えます。

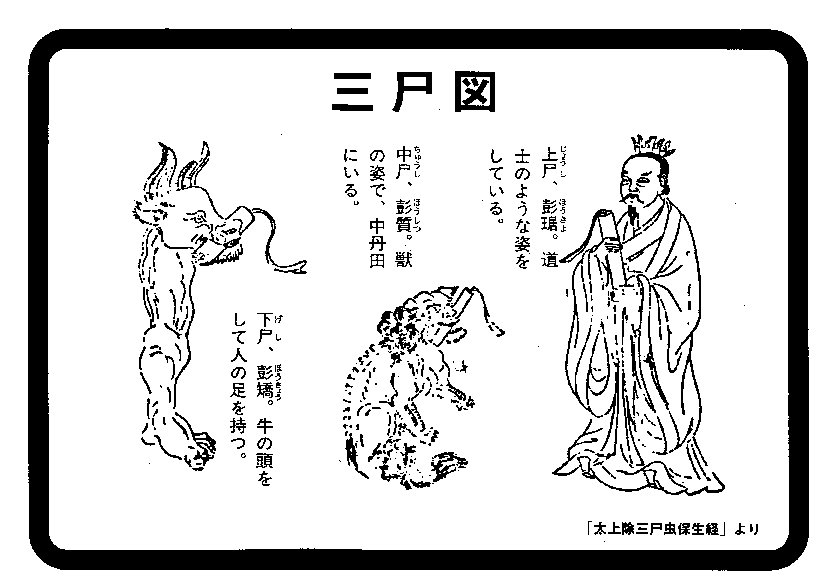

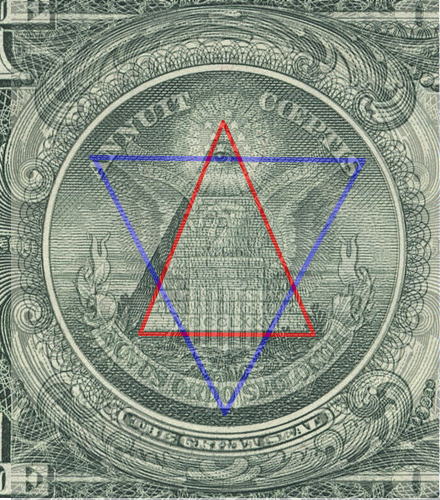

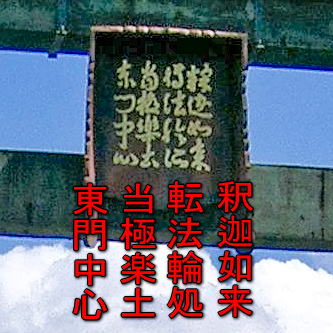

六合(くに)の意味

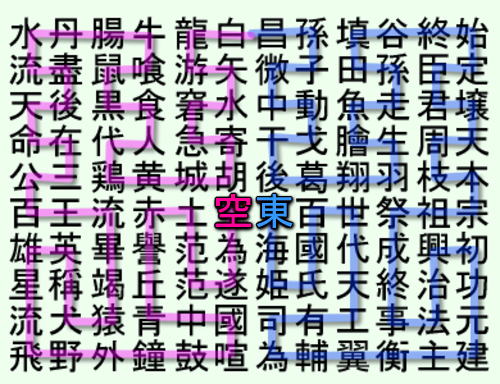

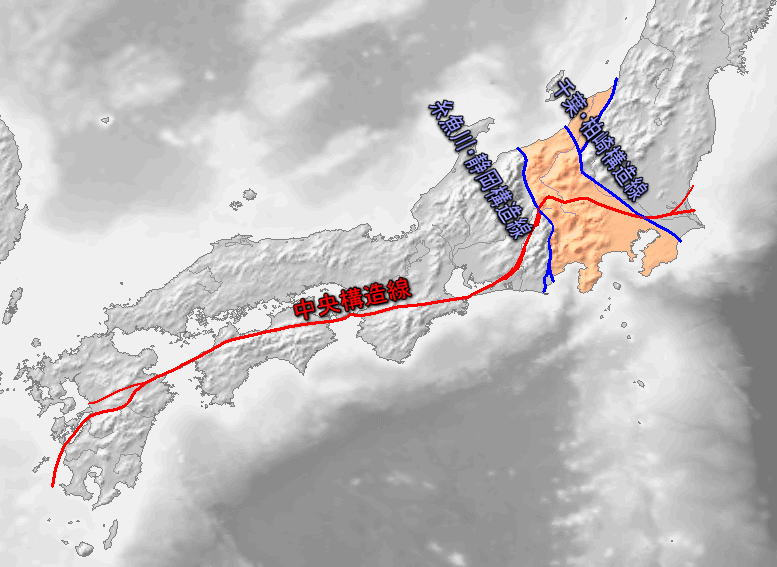

そもそも六合(くに)は何を意味すると言うと、、、

東西南北の四方と天地のニ方を合わせて、六合(くに)という意味合いがあります。

![]()

(国を東西南北と天地の六つの面がある立方体のように考えていたらしい。

六つの面を合わせた世界だから、六合)

すなわち、国を治めるためには、

東西南北の四方と天地を合わせた六方を治めなければ、統治できない!

・・・という考えに基づいた言葉が、この六合(くに)の意味なのです。

恐らく、聖徳太子は、国(六合)を良く治めるために、

日本の暦(日本書紀の暦)の上でも、呪術を施したのではないでしょうか?

その結果が、神武天皇の東征や即位年に示される、6の数字なのではないでしょうか?

余談:

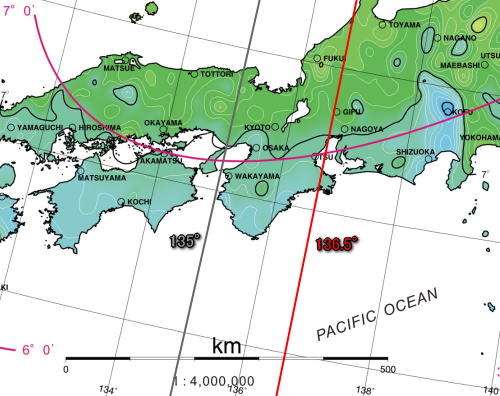

古代の条理制でも、六町×六町で1里とされ、

国土を整備する段階から、既に、六合の呪術が使われていたようです。

![]()

キリスト(西暦)を知らなければ出来ない芸当である

以上のように、聖徳太子が、66を強く意識していた事は分かりました。

しかしながら、、、やはりそれでも、神武東征日や即位日を、

6並びの日付や年代に、(しかも辛酉の日で)ピッタリ合わせるのは神業とし変え言えません。

しかも、それらは西暦(キリスト生誕)を知っていないと出来ない芸当なのです。

では、ここで問題です。

まぁ、既にお気づきかと思いますが、

神武天皇と同様に、聖徳太子にも別名があるはずですね。

聖徳太子の別名は何と言う名前でしょうか?

それは何かと言うと、、、

厩戸(うまやど・うまやと)皇子ですよね^^;

聖徳太子は、馬小屋で産まれたキリスト同様に、厩戸の前で出生したと言われている人物です。(この伝説は、ネストリウスキリスト教(景教)の影響の所作とも言われる)

※出産間近の間人皇女が宮中の厩の前を通りかかったとき、突然産気づき、少しも苦しまずに安産したという

そんな伝説のある聖徳大使なら、キリストを知っていたとしても、決しておかしくはありません。

いや、むしろキリストを知っていないと、日本書紀に、66の呪術を施せる訳が無いのです。

![]()

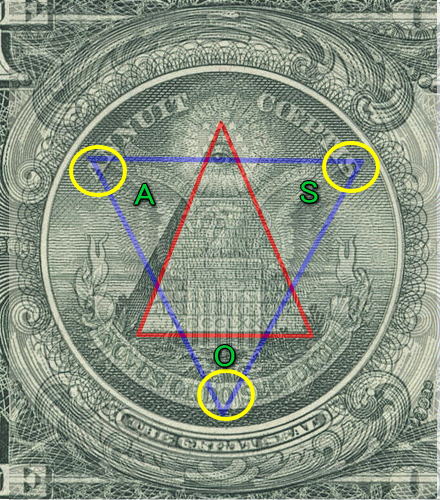

クリスチャンなら知っていると思いますが・・・

聖書にも、66は深く関わっています。

まず、「旧約が39巻、新訳が27巻」で合計66巻です。

さらに、ヨハネの黙示録にも、こうありますね。

(新共同訳聖書 ヨハネの黙示録13章16-18節より)

「また、小さな者にも大きな者にも、富める者にも貧しい者にも、

自由な身分の者にも奴隷にも、すべての者にその右手か額に刻印を押させた。

そこで、この刻印のある者でなければ、物を買うことも、売ることもできないようになった。

この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字である。

ここに知恵が必要である。

賢い人は、獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。

数字は人間を指している。そして、数字は六百六十六である。」

このように、66という六の連なりは、東洋西洋問わず重視されている数字なのです。

獣の数字と、、、申楽

聖書では、この6の連なり、666は、黙示録で預言されている獣の数字です。

一方、『日本書紀』には聖徳太子は、

「兼知未然(兼ねて未然を知ろしめす、兼ねて未だ然らざるを知ろしめす)」と書かれ、

どうやら、預言者でもあったようです。

聖徳太子が預言者であるならば、

キリストを知っていて、終末の「獣の数字の意味」をも知っていたかも知れません。

もしそうなら、恐らく、聡明な彼なら、

末代の事を考え、その獣について具体的に、記述するのではないでしょうか?

と言う事で、、、もう一度風姿花伝を見てみましょうか^^;

どう書いてますでしょうか?

上宮太子(聖徳太子)は、これを末代のために、

もともとは神楽と呼ばれていた「神」の字の偏を除けて旁(つくり)だけを残された。

これは、日読みの「申」であるため、申楽と名付けられた。

これはまた、楽しみを申すという意味でもあり、

神楽を分けるためにそうされたともいわれている。

「風姿花伝 第四 神祇云(じんぎいわく)」には、実に不思議な言葉がありまして、、、

きちんと、「末代のために」と書かれています。

しかも、そのためにわざわざ「神楽」⇒「申楽」に変更させられたそうなのです。

別の個所でも見てみましょう。

下記は、太平記の中に記された、聖徳太子の未来記の記述です。

<「太平記」に記載されている「未来記」の一文>

人王九十五代(※九十六代とも)に当たり、天下一たび乱れて主安からず。

この時、東魚来たりて四海を呑む。

日、西天に没する三百七十余日、西鳥来たりて東魚を食う。

そののち、海内一に帰すること三年、●猴(ミコウ:猿の意味)のごときもの

天下をかすむること三十余年、大凶変じて一元に帰すなり。

「神楽⇒申楽」に変更したことと言い、「●猴(ミコウ:猿)のごときもの」と言い、

ココに出てくるのは、申(猿)という獣です。

こういう共通点を考えますと、、、

管理人は、獣の数字とは、それは、申(猿)のことではないかと考えます。

※ちなみに、野馬台詩(やまたいし)にもこう書かれています

王宮は衰退し、天命は三公(※大臣のこと)に移った。

百王の流れはついに尽きて、猿や犬が英雄を称した。

流星が野外に飛び、(戦いを告げる)鐘や鼓が国中に響いた。

したがって、聖徳太子が末代のために示唆したように、

「申(猿)」で暗示されている天下を掠める獣的人物には気をつけたいものです。

2016年は丙申(ひのえさる)

ちなみに、今年2016年は、丙申(ひのえさる)にあたります。

これは、(66の半分の)33番目の干支になります。

陰陽五行では、十干の丙は陽の火、十二支の申は陽の金で、火剋金です。

また、今年は、奇しくも奈良の樫原神宮で、神武天皇二千六百年大祭も行われるようです。

![]()

来る平成28年は、当神宮の御祭神神武天皇様が崩御されてから

2600年という式年の年となります。

当神宮では、明年4月3日に、神武天皇様の御聖徳を偲び、

顕彰するための祭典として「神武天皇二千六百年大祭」を行います。

2016年は、何やら、色々と符号が多い年なのですが、果たして・・・?

PS.

ちなみに、能楽66番で示されるのが、式三番の「翁」なのですが、、、

この時期、沖縄に、「翁」を名に持つ人物が現れたのは、非常に興味深いです。

』巻之一より引用>

』巻之一より引用>

』にも下記のように書いています。。。

』にも下記のように書いています。。。

」によると、

」によると、

![HTCゴルフ ひこにゃんのマスコットヘッドカバー [ドライバー用] WHC1567 (メール便...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fgol-dol%2fcabinet%2f00686671%2fimg58398170.jpg%3f_ex%3d240x240&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fgol-dol%2fcabinet%2f00686671%2fimg58398170.jpg%3f_ex%3d80x80)

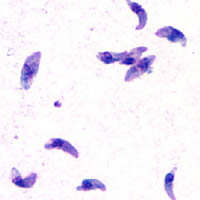

によると、ペットの8割がトキソプラズマに感染しているとも

によると、ペットの8割がトキソプラズマに感染しているとも

」公孫丑から>

」公孫丑から>

』 巻第三 神武天皇 神日本磐余彦天皇>

』 巻第三 神武天皇 神日本磐余彦天皇>

』の中にあります。。。

』の中にあります。。。

より>

より>

』より

』より

より引用抜粋>

より引用抜粋>

」に書かれた命日に基づいています。

」に書かれた命日に基づいています。

の記述です。

の記述です。 」において、

」において、 」において、

」において、

」を分析していますが、

」を分析していますが、